- 注册时间

- 2013-3-22

- 最后登录

- 2025-8-23

- 阅读权限

- 200

- 积分

- 45836

- 精华

- 0

- 帖子

- 12975

|

|

茵陈能利水退黄,所以它具有利水退黄,解毒疗疮功效  神奇趣闻 2018-10-18 10:00 神奇趣闻 2018-10-18 10:00

药用部位

为菊科植物滨蒿 Artemisia scoparia Waldst. et Kit或茵陈蒿 A capillaris Thunb.的干燥地上部分。我国大部地区有分布,主产于陕西、山西、安徽等地。春季幼苗高6~10cm时采收或秋季花蕾长成时采割。春季采收的习称“绵茵陈”,秋季采割的称“茵陈蒿"。除去杂质及老茎,晒干。生用。

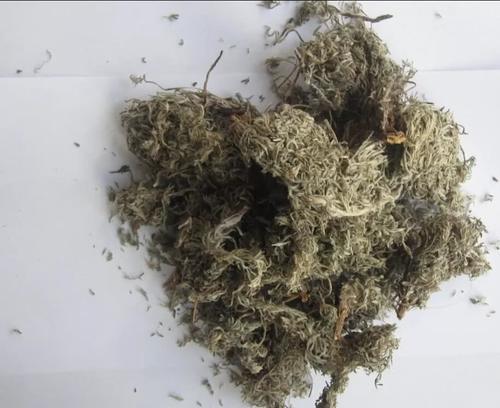

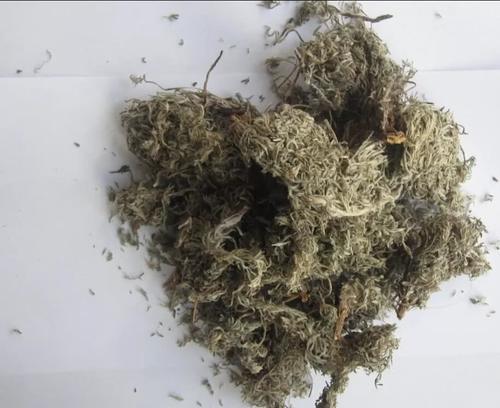

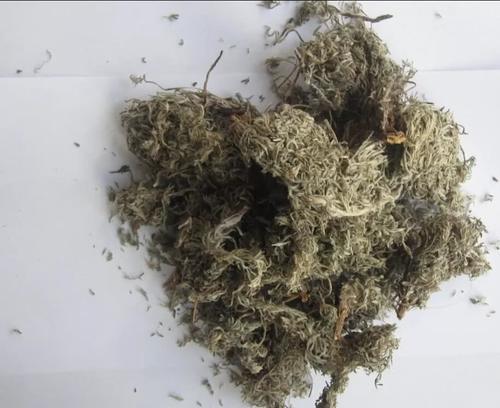

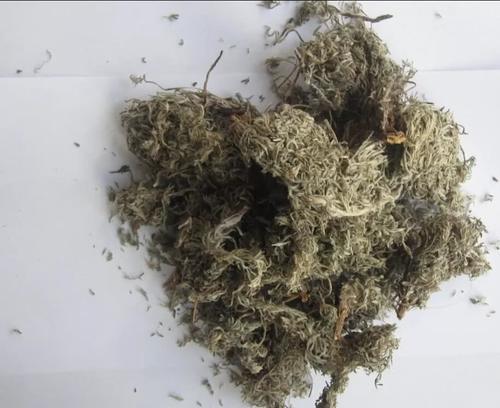

性状

绵茵陈多卷曲成团状,灰白色或灰绿色,全体密被白色茸毛,绵软如绒。茎细小,长1.5~2.5cm,直径0.1~0.2cm,除去表面白色茸毛后可见明显纵纹;质脆,易折断。叶具柄;展平后叶片呈一至三回羽状分裂,叶片长1~3cm,宽约1cm;小裂片卵形或稍呈倒披针形、条形,先端锐尖。气清香,味微苦。

花茵陈茎呈圆柱形,多分枝,长30~100cm,直径2~8mm;表面淡紫色或紫色,有纵条纹,被短柔毛;体轻,质脆,断面类白色。叶密集,或多脱落;下部叶二至三回羽状深裂,裂片条形或细条形,两面密被白色柔毛;茎生叶一至二回羽状全裂,基部抱茎,裂片细丝状。头状花序卵形,多数集成圆锥状,长1.25mm,直径1~1.2mm,有短梗;总苞片3~4层,卵形,苞片3裂夕}层雌花6~10个,可多达15个,内层两性花2~10个。瘦果长圆形,黄棕色。气芳香,味微苦。

鉴别绵茵陈

(1)本品粉末灰绿色。非腺毛“T"字形,长600~1700μm,中部略折成"v字形,两臂不等长,细胞壁极厚,胞腔多呈细缝状,柄1~2细胞。

(2)取本品粉末0.5g,加50%甲醇20m,超声处理30分钟,离心,取上清液作为供试品溶液。另取绿原酸对照品,加甲醇制成每1m1含0.1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录ⅦB)试验,吸取上述两种溶液各2μ,分别点于同一硅胶G薄层板上,以醋酸丁酯一甲酸一水(7:2.5:2.5)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365m)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

花茵陈取本品粉末0.4g,加甲醇10m,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇2m使溶解,作为供试品溶液。另取滨蒿内酯对照品,加甲醇制成每1m含04mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各5卜1,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(60~90℃)—乙酸乙酯丙酮(6:3:0.5)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

炮制

除去残根及杂质,搓碎或切碎。绵茵陈筛去灰屑。

贮藏

置阴凉干燥处,防潮。

药性

苦、辛,微塞。归脾、胃、肝、胆经。

应用

1.黄疸

本品苦泄下降,性寒清热,善清利脾胃肝胆湿热,使之从小便而出,为治黄疸之要药。若身目发黄,小便短赤之阳黄证,常与栀子、黄柏、大黄同用,如茵陈蒿汤(《伤寒论》);若黄疸湿重于热者可与茯苓、猪苓同用,如茵陈五苓散(《金匮要略》);若脾胃寒湿郁滞,阳气不得宣运之阴黄,多与附子、干姜等配用,如茵陈四逆汤(《卫生宝鉴·补遗》)。

2.湿疮瘙痒

本品苦微寒,有解毒疗疮之功,故可用于湿热内蕴之风瘙隐疹,湿疮瘙痒,可单味煎汤外洗,也可与黄柏、苦参、地肤子等同用。

功效

利湿退黄,解毒疗疮。

用法用量

煎服,6~15g。外用适量。煎汤熏洗

使用注意

蓄血发黄者及血虚萎黄者慎用。

化学成分

茵陈含挥发油,油中有β-蒎烯、茵陈二炔烃,茵陈炔酮等多种成分。全草还含香豆素、黄酮、有机酸、呋喃类等成分

药理作用

茵陈有显著利胆作用,并有解热、保肝、抗肿瘤和降压作用。其煎剂对人型结核菌有抑制作用。乙醇提取物对流感病毒有抑制作用。水煎剂对ECHD11病毒有抑制作用。

|

|